Хирургические скобы для внутренних швов. Швы хирургические

Ручные швы подразделяются на узловые и непрерывные. Узловые швы применяют для точного сопоставления соединяемых тканей, когда необходимо моделирование стежков в зависимости от формы раны, при соединении краев ран сложной формы (дугообразной, угловой, многоугольной и т. д.), обеспечения прочной фиксации краев раны при необходимости снятия одного или нескольких швов ряда по соответствующим показаниям. Кроме того, узловые швы обладают хорошими гемостатическими свойствами с сохранением адекватного кровоснабжения краев раны.

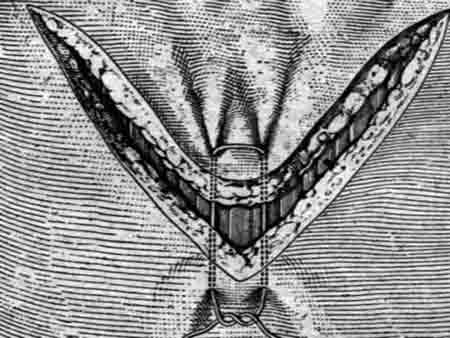

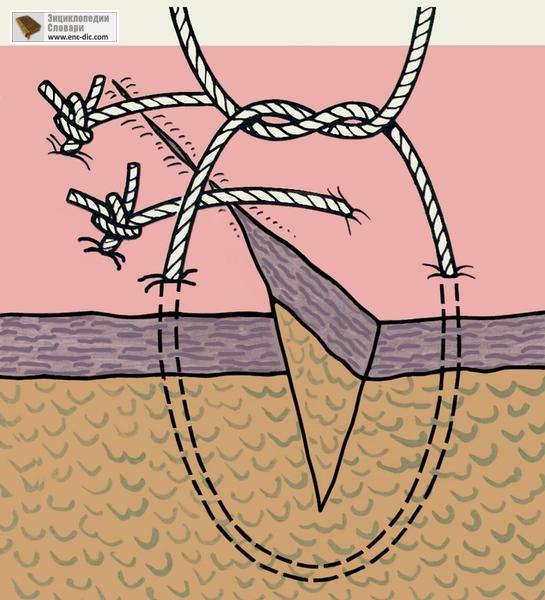

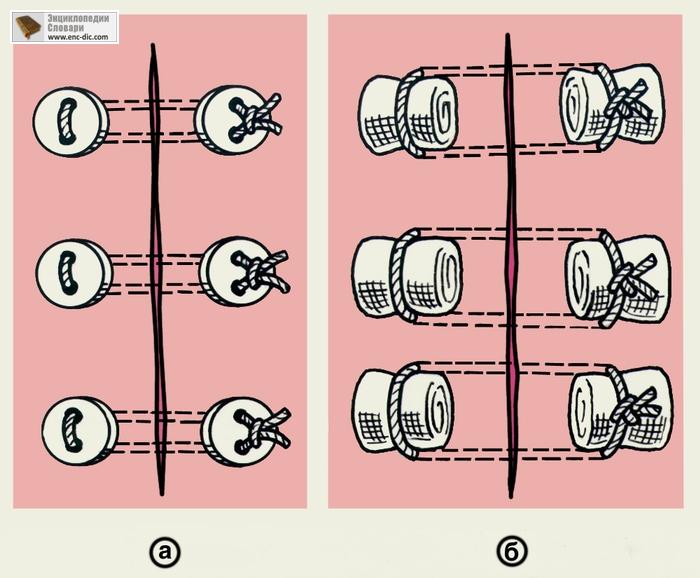

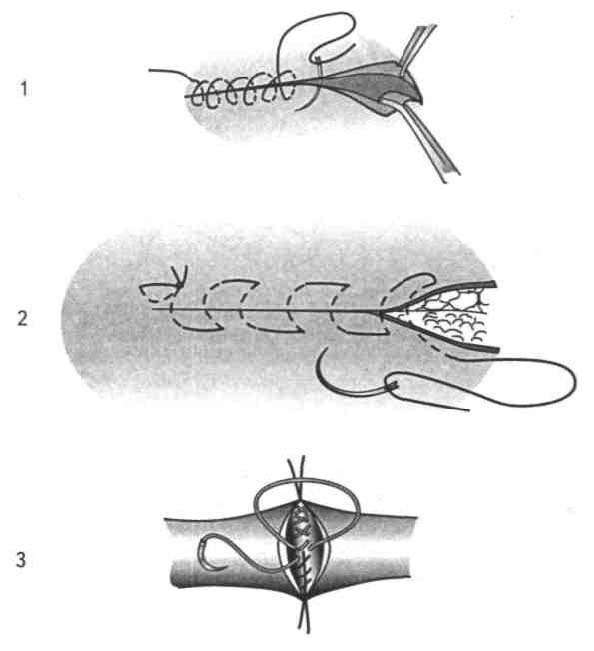

В зависимости от плоскости проведения нити (перпендикулярно или параллельно краям раны) узловые швы подразделяются на вертикальные и горизонтальные. Вертикальные узловые швы бывают круговыми (циркулярными) и П-образными. Вертикальный круговой шов образуется при проведении нити перпендикулярно к длиннику раны по окружности разного радиуса в зависимости от толщины и свойств соединяемых тканей (Рис.42).

Рис.42. Вертикальный узловой (а) и горизонтальный

П-образный (б) швы

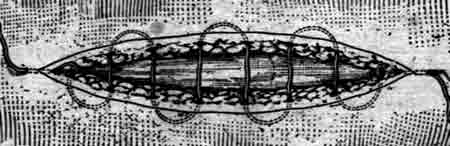

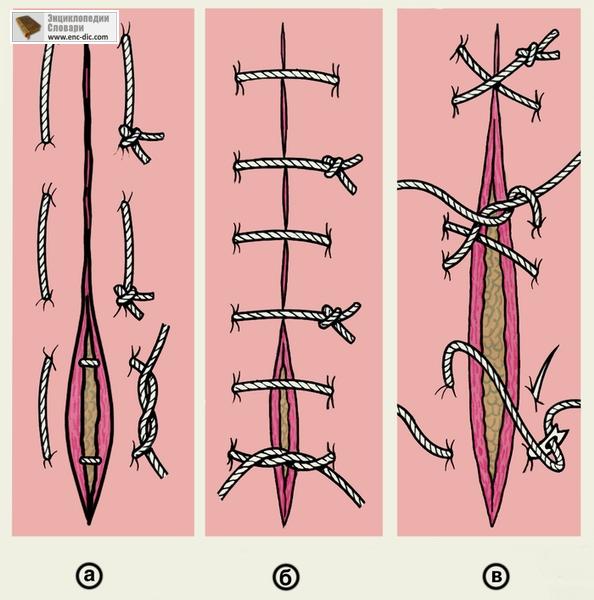

Непрерывные швы (Рис.43) представляют собой серию стежков, последовательно накладываемых с помощью одной и той же нити. В зависимости от количества захваченных слоев непрерывный шов может быть наложен плоскостной и объемный непрерывный шов. Плоскостной непрерывный шовнакладывают строго в пределах одного слоя и предназначают для соединения эластичных тканей, обладающих выраженными пластическими свойствами (плевра, брюшина). При этом нить проводят в плоскости, параллельной поверхности сшиваемого слоя.

Рис.43. Непрерывный кисетный (а) и обвивной (б) швы

Одним из условий, обеспечивающих прочность шва, является завязывание узлов, закрепляющих нити. Завязывание узлов является важным элементом любой хирургической операции. Хирургический узел - это результат последовательного выполнения двух действий:

Образования петли за счет взаимного обвивания концов нити;

Тугого затягивания петли для сближения и прочного удержания соединяемых краев раны (собственно образование узла).

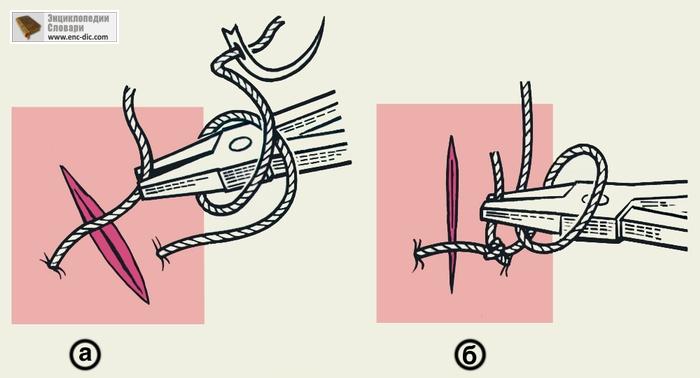

Способы образования петель (узлов), применяемых в хирургии, подразделяются на ручные и инструментальные (аподактильные). Основным способом образования узлов является ручной (Рис.44,45,46,47). Аподактильные способы используют для затягивания узла в глубине раны, в микрохирургии и в эндовидеохирургии (Рис.48).

Для соединения краев кожной раны применяются различные виды швов. По технике наложения они классифицируются как простые узловые, непрерывные (обвивные, погружные, матрацные, косметические), П-образные и Z-образные. По отношению к поверхности кожи швы делятся на вертикальные и горизонтальные. В зависимости от отношения к ране швы бывают надраневые (под швом остается раневая полость) и подраневые (нить проводится под дном раны). Используется также внеочаговое соединение краев раны. По выполняемой функции можно выделить адаптирующие, наводящие и гемостатические швы. Различия в способе наложения делят швы на ручные и механические. Существуют также неинвазивные методы закрытия ран – сведение краев лейкопластырем, стягивающим пластырем-молнией, клеевой повязкой на крючках.

Ко всем швам независимо от их назначения предъявляются одинаковые требования. Швы должны:

1) точно адаптировать края раны (прецизионность);

2) ликвидировать полости и карманы;

3) минимально травмировать сшиваемые ткани;

4) не допускать натяжения кожи;

5) достигать гемостатического эффекта;

6) достигать косметического эффекта;

7) иметь возможность полного удаления или биодеструкции;

8) быстро накладываться и сниматься;

9) не препятствовать естественному дренированию раны;

10) накладываться минимальным количеством шовного материала в полости раны.

Шва, одновременно отвечающего сразу всем этим требованиям, не существует, так как некоторые из этих требований противоречат друг другу. Поэтому выбор того или иного шва должен быть индивидуальным и зависеть от конкретной ситуации. При ушивании ран на открытых частях тела основное внимание уделяется косметическому результату. При нарушенной микроциркуляции в сшиваемых тканях нужно отдать предпочтение швам, минимально травмирующим кожные лоскуты. При ушивании инфильтрированных тканей, а также глубоких ран с большим диастазом краев пользуются швами, глубоко захватывающими подлежащие ткани и исключающими прорезывание кожи. Повышенная кровоточивость сшиваемых тканей требует применения гемостатического шва, а в случае, когда велик риск инфицирования раны, следует отдать предпочтение шву, располагающемуся вне раневой полости.

Виды ручного шва

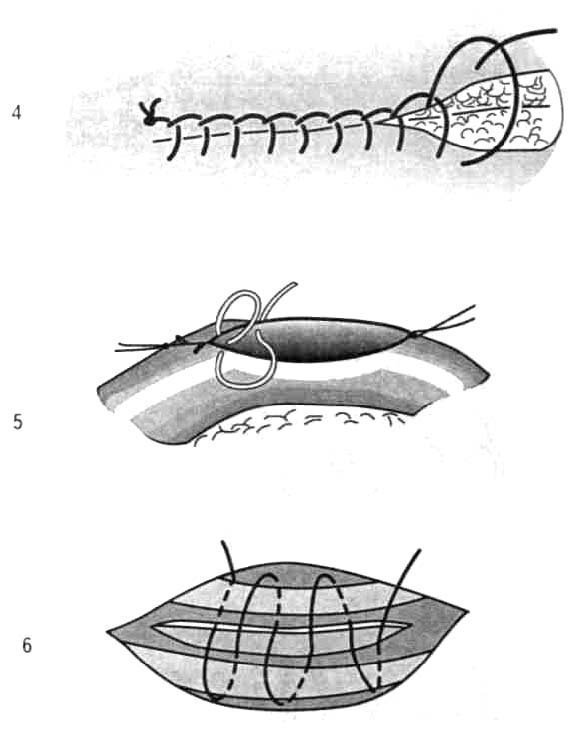

(рис. 1) - разновидность вертикального шва. Он широко применяется в хирургической практике благодаря простоте наложения, гемостатическому эффекту, возможности хорошей адаптации краев раны. Вколы и выколы располагаются на одинаковом расстоянии от края раны, строго перпендикулярно к поверхности кожи. Узел должен находиться у места вкола или выкола. Оптимальное расстояние между швами - 1-2 см. Более часто наложенные швы ведут к нарушению микроциркуляции в краях раны и некрозу кожи в области стежка, а также затрудняют отток раневого содержимого. Редко наложенные швы могут не обеспечить необходимой адаптации краев кожи.

| Рис. 2. Компрессионно-декомпрессионный шов по Д.Л. Пиковскому |

(рис. 2) состоит из простых узловых швов, отличающихся друг от друга по глубине захвата ткани. Швы, глубоко захватывающие подлежащие ткани, чередуются со швами, захватывающими только кожу. При этом первые ликвидируют остаточную полость и обеспечивают гемостатический эффект, а вторые хорошо адаптируют кожу. Глубоко наложенные швы снимаются на 2-3-е сутки после операции, а остальные - на 6-7-е сутки. Такое этапное снятие швов улучшает заживление раны и приводит к образованию более прочного рубца.

(рис. 3) является разновидностью простого узлового шва и может применяться для адаптации инфильтрированных тканей или частичного сближения краев раны.

| Рис. 4. Шов Донатти |

|

(рис. 4) - узловой вертикальный шов с массивным захватом подлежащих тканей и хорошей адаптацией краев раны. Эффективно применяется при ушивании глубоких ран с большим диастазом краев. Накладывается с помощью большой режущей иглы. Делают глубокий вкол с одной стороны раны, чтобы первый стежок по возможности захватывал дно, а выкол - с другой стороны, симметрично вколу, затем опять вкол с той же стороны, только близко к краю, и выкол с противоположной стороны, также рядом с краем раны. Точки вкола и выкола располагают симметрично, наружные - на 1,5-2 см, а внутренние - на 0,4-0,5 см от краев раны, при этом первый стежок обеспечивает массивный захват подлежащих тканей, ликвидируя остаточную полость, а второй, проведенный поверхностно, адаптирует края раны. К недостаткам шва Донатти следует отнести неудовлетворительный косметический результат вследствие образования грубых поперечных полос, из-за чего он на открытых частях тела применяется ограниченно.

Хорошую адаптацию стенок раны может обеспечить шов Аллговера (рис. 5), хотя при рыхлой подкожно-жировой клетчатке не исключено прорезывание нити.

В целях ушивания глубоких ран при дефиците длины шовной иглы могут быть применены швы Спасокукоцкого (рис. 6), М.Б. Замощина (рис. 7), а также многостежковый узловой шов (рис. 8).

Безузловой адаптирующий косметический кожный шов (рис. 9), предложенный О.С. Кочневым и С.Г. Измайловым (1988), позволяет ликвидировать остаточную полость и адаптировать ткани с последующим хорошим косметическим эффектом. Вкол производится на расстоянии 2 см от края раны, лигатура проводится под дном раны, выкол осуществляется под слоем кожи. Затем производится вкол под кожу противоположного края с проведением иглы под дном раны и выколом напротив, симметрично вколу. Сопоставление краев происходит за счет натяжения нитей в стороны с последующей их фиксацией в прорези резиновой трубки. Недостатком метода являются большие затраты времени и контакт кожи с фиксирующими трубками.

| Рис. 10. Шов В.Ф.Бабко |

|

Двухрядный узловой съемный шов (рис. 10) предложен В.Ф. Бабко (1986) для ушивания глубоких ран. Сначала накладывается первый ряд швов, закрывающих остаточную полость, узлы завязываются на поверхности кожи в 2-3 см от краев раны. Затем накладывается второй ряд простых поверхностных узловых швов. Метод позволяет хорошо адаптировать края раны, не оставляя полости под линией швов. Снятие первого ряда (глубоких) швов после заживления раны исключает появление в последующем лигатурных свищей. Широкого применения шов не получил из-за трудоемкости наложения и неудовлетворительного косметического результата.

(рис. 12) среди всех узловых швов обеспечивает наилучший косметический эффект и адаптацию краев раны. Вкол иглы проводится в боковую стенку раны, выкол - в толщу кожи с той же стороны, затем - вкол в кожу противоположной стороны и выкол напротив, симметрично вколу. Завязанные узлы располагаются в подкожной клетчатке. Такие швы накладываются на расстоянии 0,7-0,9 см друг от друга. Недостатком является возможное оставление полости под швами. Метод требует применения рассасывающегося шовного материала небольшого диаметра.

| Рис. 13. П-образный шов |

|

(рис. 13) относится к горизонтальным. Вкол и выкол выполняются симметрично, на одинаковом расстоянии от края раны и друг от друга. Расстояние это может быть различным (от 1 до 3 см и более) и зависит от состояния кожных покровов. С увеличением расстояния между швами ухудшается адаптация краев, но меньше страдает микроциркуляция. П-образные швы создают хороший гемостатический эффект, могут быть успешно использованы при большом диастазе краев раны и наличии воспалительной инфильтрации. Чтобы избежать прорезывания кожи, швы можно завязывать на марлевых шариках, дренажных трубках или на пластмассовых пластинах различной формы. К недостаткам П-образного шва следует отнести большее нарушение кровоснабжения краев раны и неудовлетворительный косметический результат.

К горизонтальным также относится и Z-образный шов . Применяется он редко, поскольку не позволяет обеспечить должной адаптации краев раны. Может быть наложен с гемостатической целью в условиях выраженной воспалительной инфильтрации тканей сроком на 2-3 дня.

(рис. 15) является разновидностью непрерывного. При его наложении нить необходимо перехлестывать после каждого стежка. Этот прием позволяет предотвратить распускание шва при развязывании нити. Недостатки у портняжного шва - те же, что и у непрерывного.

Непрерывный портняжный шов Шмидена (рис. 17), предложенный для ушивания стенок желудка, применялся в XIX веке в целях закрытия ран перианальной области. Считалось, что подворачивание краев кожи внутрь, создаваемое этим швом, уменьшает риск инфицирования раны кишечным содержимым. Плохая адаптация краев кожи приводит к замедленной эпителизации, что и побудило хирургов в дальнейшем отказаться от его использования на коже.

| Рис. 18. Непрерывный внутрикожный шов |

|

(рис. 18) выполняется с использованием длинной нити в горизонтальной плоскости с захватом поверхностных слоев кожи. Концы нити связываются без натяжения друг с другом или фиксируются к углам раны. Наложение такого шва обеспечивает отличные адаптацию краев раны и косметический эффект, но при этом требуются тщательный гемостаз, предварительная ликвидация остаточной полости и отсутствие натяжения кожи. В случае большой протяженности раны (свыше 8 см) могут возникнуть затруднения при извлечении длинной нити, поэтому при наложении такого шва рекомендуется через каждые 8 см осуществлять выкол на поверхности кожи, чтобы иметь возможность удаления нити частями.

| Рис. 19. Непрерывный многоэтажный съемный шов |

|

(рис. 19) используется для ушивания глубоких ран в целях ликвидации остаточной полости и лучшей адаптации краев раны. В начале накладывается внутренний непрерывный горизонтальный шов на подкожную клетчатку с выведением нити на поверхность кожи и фиксацией ее с помощью хлорвиниловой трубки или марлевого шарика. Затем накладывается непрерывный внутрикожный шов. Наблюдается быстрое заживление раны с отличным косметическим результатом. Внутренний шов снимается на 4-е сутки, наружный - на 6-7-е сутки после ушивания раны. Если длина раны составляет 8 см и более, снятие швов выполняется с приложением некоторых усилий.

| Рис. 20. Шов Е.Л. Сокова |

|

(рис. 20) накладывается вне полости раны параллельно ее краям 2 лигатурами, которые проводятся под кожей, связываются между собой по краям и фиксируются к согнуто-напряженной скобе (спице Киршнера). Скоба, разгибаясь, натягивает лигатуры и сближает края раны. В результате создаются условия для идеальной адаптации краев, хорошего косметического эффекта и полноценной микроциркуляции в краях кожи. Отсутствие лигатур в полости раны уменьшает опасность инфицирования. Наличие чрезмерного натяжения кожи может ухудшить адаптацию ее краев.

Механические швы

(рис. 21) представляют собой маленькие никелевые пластинки шириной 2,5 мм и длиной 1 см, на концах подвернутые и имеющие острый шип. Наложение и снятие скобок производится специальным пинцетом. Преимущество метода - в отсутствии шовного материала в ране, что уменьшает опасность инфицирования, и в быстроте закрытия раны, благодаря чему он широко применялся в прошлые десятилетия. В настоящее время используется редко.

«Автогрифф» Ленормана - металлическая скобка, большая по размерам, чем скобка Мишеля. Для ее применения не нужен специальный инструмент, она накладывается вручную, путем сгибания посередине. Может вызывать неудобства при наложении повязки и при активных движениях пациента.

Шов серфинами. Серфины представляют собой маленькие проволочные скобки, позволяющие осуществить сведение краев раны за счет своих пружинящих свойств, возникающих в результате скручивания проволоки. Сдавление серфины пальцами вызывает расхождение в стороны захватывающих крючков. После наложения на рану серфину отпускают, концы ее сближаются, обеспечивая при этом адаптацию краев кожи. Примером могут служить скобки Герфа (рис. 22).

| Рис. 22. Скобки Герфа |

|

Для выполнения аппаратного скрепочного шва применяются аппараты СБ-2, СКТ-2 и др., имеющие вид пинцета с иглами на конце. Иглы являются матрицей для 0-образного загиба скобки. При наложении шва края кожи прокалываются иглами аппарата, бранши сводятся и накладываются скобки. Аппарат СТИМ-27 при однократном прошивании позволяет наложить 8 скобок, что значительно сокращает время ушивания раны. Снимаются скобки при помощи обычного пинцета.

При внеочаговом соединении краев раны спицевым адаптационно-репозиционным аппаратом по С.Г. Измайлову (рис. 23) после ручного вкалывания направляющих спиц (4-5 см друг от друга) края раны плавно сближаются реечно-винтовым приводом, внешне напоминающим ранорасширитель. Способ может успешно использоваться при ушивании гранулирующих ран с большим диастазом краев, а также в качестве первичного шва инфицированных ран при необходимости их последующих ревизий и плановых санаций. Возможность профилактики имплантационной инфекции - еще один важный позитивный фактор данного вида соединения раны. В этом отношении интересна параллель с методом Тирша (рис. 24), предусматривающим использование металлической проволоки, которая не впитывает в себя инфицированное раневое отделяемое и обладает высокой механической прочностью. Проволока закручивается специальным инструментом, после чего перекусывается.

Неинвазивные методы закрытия ран

Сведение краев раны может быть достигнуто лейкопластырем или другим материалом с клейким покрытием. Края раны предварительно сводятся руками и адаптируются полосками лейкопластыря шириной 1-2 см, наложенными поперек раны. Способ применим для лечения поверхностных ран.

Клеевая повязка на крючках (рис. 25) применяется следующим образом. С обеих сторон параллельно ране приклеиваются широкие полосы лейкопластыря или ткани с предварительно пришитыми к ним крючками. Края раны сводятся длинным эластическим шнуром, зацепленным за крючья по типу шнурования ботинок. Метод позволяет проводить ревизию и санацию раны.

| Рис. 26. Атразип |

|

Для сведения краев раны в последние годы пользуются атразипом - атравматическим раневым стягивающим пластырем-молнией (рис. 26). Он представляет собой 2 полосы гипоаллергенной самоклеющейся ткани, которые соединяются друг с другом застежкой «молнией». Эти полосы наклеиваются на рану после предварительного сведения ее краев руками. Застегивание создает хорошую адаптацию краев кожи, что благотворно влияет на косметический результат, а мелкопористая поверхность атразипа обеспечивает хорошую естественную вентиляцию и дренирование раны.

Таким образом, в арсенале хирурга имеется большое разнообразие швов. Рациональный выбор того или иного их вида является необходимой составляющей успешного лечения ран.

Швы хирургические

наиболее распространенный способ соединения биологических тканей (краев раны, стенок органов, и т.д.), остановки кровотечения, желчеистечения и др. с помощью шовного материала. В отличие от сшивания тканей (кровавый метод) существуют бескровные методы их соединения без применения шовного материала (см. Бесшовное соединение тканей).

В зависимости от сроков наложения Ш. х. различают: первичный шов, который накладывают на случайную рану непосредственно после первичной хирургической обработки или на операционную рану; отсроченный первичный шов накладывают до развития грануляций в сроки от 24 ч

до 7 дней после операции при отсутствии в ране признаков гнойного воспаления; провизорный шов - разновидность отсроченного первичного шва, когда нити проводят во время операции, а завязывают их спустя 2-3 дня; ранний вторичный шов, который накладывают на гранулирующую очистившуюся от некрозов рану спустя 8-15 дней; поздний вторичный шов накладывают на рану через 15-30 дней и более при развитии в ней рубцовой ткани, которую предварительно иссекают. Швы могут быть съемными, когда шовный материал удаляют после сращения, и погруженными, которые остаются в тканях, рассасываясь, инкапсулируясь в тканях или прорезываясь в просвет полого органа. Швы, наложенные на стенку полого органа, могут быть сквозными или пристеночными (не проникающими в просвет органа). В зависимости от применяемого инструментария и техники выполнения различают ручной и механический шов. Для наложения ручных швов используют обычные и атравматические иглы, иглодержатели, пинцеты и др. (см. Хирургический инструментарий),

а в качестве шовного материала (Шовный материал) -

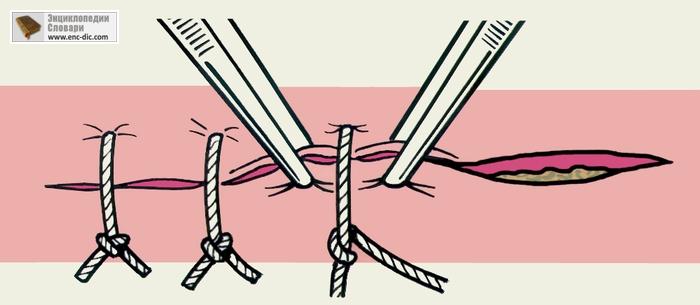

рассасывающиеся и не рассасывающиеся нити биологического или синтетического происхождения, металлическую проволоку и др. Механический шов выполняют с помощью сшивающих аппаратов, в которых шовным материалом являются металлические скобки. В зависимости от техники прошивания тканей и фиксации узла ручные Ш. х. подразделяют на узловые и непрерывные. Простые узловые швы (рис. 1

) на кожу накладывают обычно с промежутками в 1-2 см

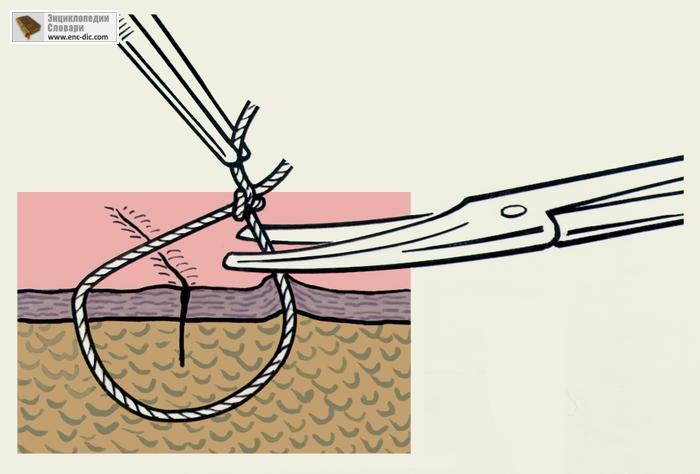

, иногда чаще, а при угрозе нагноения раны - реже. Края раны тщательно сопоставляют пинцетами (рис. 2

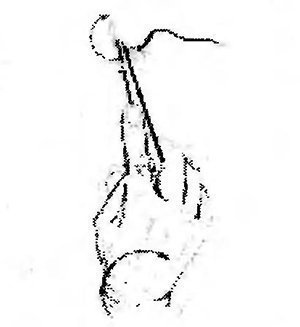

). Швы завязывают хирургическими, морскими или простыми (женскими) узлами. Во избежание ослабления узла следует удерживать нити в натянутом состоянии на всех этапах формирования петель шва. Для завязывания узла, особенно сверхтонких нитей при пластических и микрохирургических операциях, применяют также инструментальный (аподактильный) способ (рис. 3

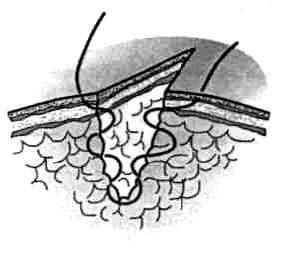

). Шелковые нити завязывают двумя узлами, кетгутовые и синтетические - тремя и более. Затягивая первый узел, добиваются сопоставления сшиваемых тканей без чрезмерного усилия во избежание прорезывания швов. Правильно наложенный шов прочно соединяет ткани, не оставляя в ране полостей и не нарушая кровообращения в тканях, что обеспечивает оптимальные условия для заживления раны. Помимо простых узловатых швов применяют и другие варианты узлового шва. Так, при наложении швов на стенку полых органов используют вворачивающие швы по Пирогову - Матешуку, когда узел завязывают под слизистой оболочкой (рис. 4

). Для предупреждения прорезывания тканей применяют петлистые узловые швы - П-образные (U-образные) выворачивающие и вворачивающие (рис. 5, а, б

), и 8-образные (рис. 5, в

). Для лучшего сопоставления краев кожной раны используют узловой адаптирующий П-образный (петлеобразный) шов по Донати (рис. 6

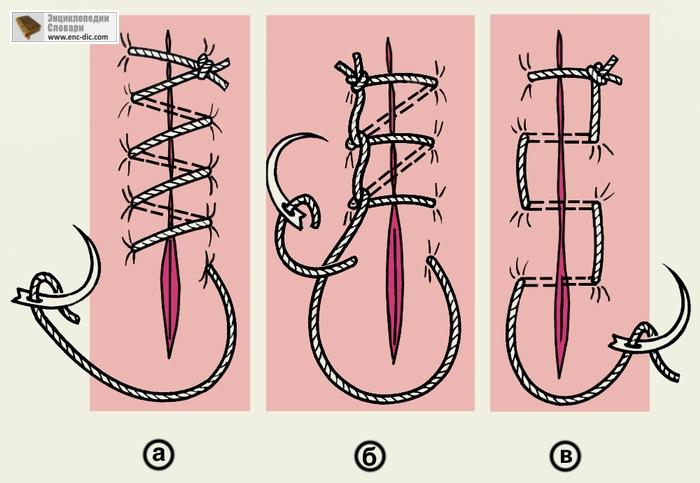

). При наложении непрерывных швов нить держат натянутой, чтобы не ослабли предыдущие стежки, а в последнем удерживают двойную нить, которую после выкалывания связывают со свободным ее концом. Непрерывные Ш. х. имеют различные варианты. Часто применяют простой (линейный) обвивной шов (рис. 7, а

), обвивной шов по Мультановскому (рис. 7, б

) и матрацный шов (рис. 7, в

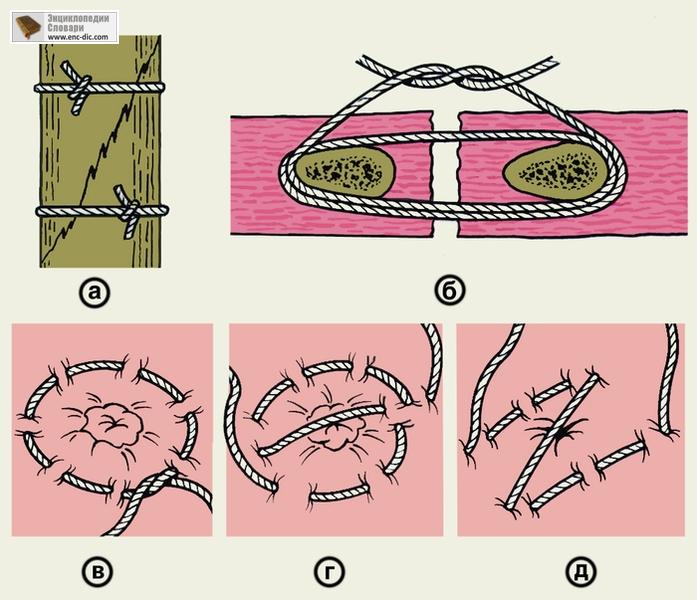

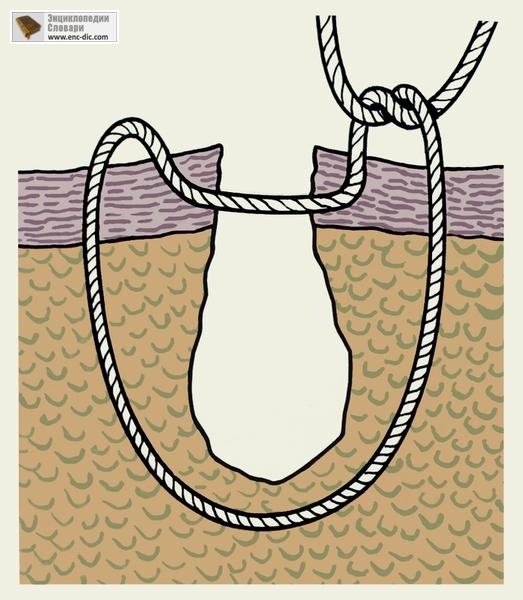

). Эти швы выворачивают края раны, если их накладывают снаружи, например при зашивании сосуда, и вворачивают, если их накладывают изнутри органа, например при формировании задней стенки анастомоза на органах желудочно-кишечного тракта. Наряду с линейными применяют различные виды круговых швов. К ним относятся: циркулярный шов, имеющий целью фиксацию костных фрагментов, например при переломе надколенника с расхождением отломков; так называемый серкляж - скрепление проволокой или нитью костных отломков при косом или спиральном переломе или фиксация костных трансплантатов (рис. 8, а

); блоковый полиспастный шов для сближения ребер, используемый при зашивании раны грудной стенки (рис. 8, б

), простой кисетный шов (рис. 8, в

) и его разновидности - S-образный по Русанову (рис. 8, г

) и Z-образный по Салтену (рис. 8, д

), применяемые для ушивания культи кишки, погружения культи червеобразного отростка, пластики пупочного кольца и др. Круговой шов накладывают различными способами при восстановлении непрерывности полностью пересеченного трубчатого органа - сосуда, кишки, мочеточника и др. При частичном пересечении органа выполняют полуциркуляторный или боковой шов. При зашивании ран и формировании анастомозов швы могут быть наложены в один ряд - однорядный (одноэтажный, одноярусный) шов или послойно - в два, три, четыре ряда. Наряду с соединением краев раны швы обеспечивают также остановку кровотечения. Для этого предложены специально гемостатические швы, например непрерывный цепочный (обкалывающий) шов по Гейденгайну - Гаккеру (рис. 9

) на мягкие ткани головы перед их рассечением при трепанации черепа. Вариантом узлового цепочного шва является гемостатический шов по Оппелю при ранениях печени. Техника наложения Ш. х. зависит от используемых оперативных приемов. Например при грыжесечении и в других случаях, когда требуется получить прочный рубец, прибегают к удвоению (дубликатуре) апоневроза П-образными швами или швами по Жирару - Зику (рис. 10, а

). При ушивании эвентрации или при глубоких ранах применяют съемные 8-образные швы по Спасокукоцкому (рис. 10, б, в

). При зашивании ран сложной формы могут быть использованы ситуационные (направляющие) швы, которыми сближают края раны в местах наибольшего натяжения, а после наложения постоянных швов они могут быть сняты. Если швы завязывают на коже с большим натяжением или предполагают их оставить на длительный срок, для предотвращения прорезывания применяют так называемые пластинчатые (пластиночные) П-образные швы, завязываемые на пластинках, пуговицах, резиновых трубках, марлевых шариках и др. (рис. 11

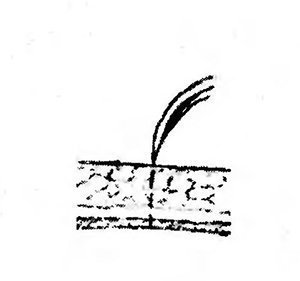

). С этой же целью можно использовать вторично-провизорные швы, когда на кожу накладывают более частые узловые швы, а завязывают их через один, оставляя другие нити незавязанными: когда начинается прорезывание затянутых швов, завязывают провизорные, а первые снимают. Кожные швы снимают чаще всего на 6-9-е сутки после их наложения, однако сроки снятия могут варьировать в зависимости от локализации и характера раны. Раньше (4-6 сут.) снимают швы с кожных ран в областях с хорошим кровоснабжением (на лице, шее), позже (9-12 сут.) на голени и стопе, при значительном натяжении краев раны, сниженной регенерации. Швы снимают, подтянув узел так, чтобы над кожей появилась скрытая в толще тканей часть нити, которую пересекают ножницами (рис. 12

) и всю нить вытягивают за узел. При длинной ране или значительном натяжении ее краев швы снимают сначала через один, а в следующие дни - остальные. При наложении III. х. могут возникнуть различные виды осложнений. К травматическим осложнениям относят случайный прокол иглой сосуда или проведение шва через просвет полого органа вместо пристеночного шва. Кровотечение из проколотого сосуда обычно останавливается при завязывании шва, в ином случае приходится в этом же месте наложить второй шов, захватив в него кровоточащий сосуд; при проколе крупного сосуда грубой режущей иглой может возникнуть необходимость в наложении сосудистого шва. Если обнаружен случайный сквозной прокол полого органа, это место дополнительно перитонизируют серозно-мышечными швами. Технические ошибки при наложении швов - это плохое совмещение (адаптация) краев кожной раны или концов сухожилий, отсутствие эффекта вворачивания при кишечном и выворачивания при сосудистом шве, сужение и деформация анастомоза и др. Подобные дефекты могут привести к несостоятельности швов или непроходимости анастомоза, возникновению кровотечения, перитонита, кишечных, бронхиальных, мочевых свищей и др. Нагноение раны, образование наружных и внутренних лигатурных свищей и лигатурных абсцессов возникает вследствие нарушения асептики при стерилизации шовного материала или во время операции. Осложнения в виде аллергических реакций замедленного типа (см. Аллергия) чаще возникают при применении кетгуговых, гораздо реже - шелковых и синтетических нитей. Рис. 10. Схематическое изображение наложения швов по Жирару-Зику для удвоения апоневроза (а) и съемных 8-образных швов по Спасокукоцкому (б, в).

Для наложения хирургического шва понадобятся иглодержатель, пинцет, хирургическая игла и нитка.

Иглодержатель фиксируют правой кистью, как ножницы (см. выше). Указательный палец находится на поверхности бранш, что позволяет осуществлять точные, контролируемые движения (рис.4.1). Игла фиксируется вблизи кончика бранш иглодержателя (на границе дистальной и средней трети рабочих концов). Крайне дистальное расположение иглы в иглодержателе ненадежное - игла может выскальзывать при прошивании плотных тканей. Нежелательно размещать ее и вблизи замка иглодержателя. В этом случае из-за чрезмерной силы, прикладываемой коротким рычагом бранши, игла может выводиться из строя (рис. 4.2).

Рис. 4.1 Способ удерживания иглодержателя

Рис. 4.2 Фиксация иглодержателем иглы

Острие иглы обращают в сторону раны, ушко вместе с заряженной в иглу ниткой - кверху (нитка должна свисать свободно), причем продетый ее участок должен составлять приблизительно треть всей длины. Длина нитки зависит от характеристики предполагаемого шва. Для непрерывных швов нужно взять длинную нить, а для отдельных узловых - длина нити должна соответствовать способу завязывания узла.

Пинцет, которым фиксируют прошиваемую ткань, удерживают в левой руке. Для адекватной фиксации ткань следует захватывать максимально ближе к точке укола иглы. Это облегчает прокол и ее продвижение. Чем плотнее ткани, тем ближе следует располагать бранши пинцета к точке укола.

Иглу вкалывают строго перпендикулярно к плоскости прошиваемой ткани (рис. 4.3). При уколе и, особенно, при выведении иглы рука должна находиться в положении пронации (рис. 4.4).

Рис. 4.3 Расположение иглы относительно плоскости прошиваемой ткани

Рис. 4.4 Положение кисти при уколе и выведении иглы из тканей

Необходимо правильно формировать траекторию движения иглы. После укола иглу ведут через ткани, заставляя ее двигаться по окружности адекватной ее кривизне. В идеале игла должна проходить через оба края раны строго симметрично, захватывая при этом в шов одинаковое количество тканей. Однако не всегда следует стремиться к одномоментному проведению иглы через оба края. Двухмоментное проведение с выходом в глубине раны позволяет более правильно сформировать стежок шва. Особенно это касается глубоких ран.

Если в момент прошивания концом иглы рычагообразно приподнимать ткани, нанизывая большие массивы, то игла, как правило, ломается.

Выкалывать иглу надо в непосредственной близости к браншам пинцета. Как только на поверхности ткани появится кончик иглы, его захватывают иглодержателем. При этом кисть должна находиться в положении пронации, что обеспечит достаточную амплитуду последующих движений при выведении иглы. В противном случае (т.е. когда кисть находится в положении супинации), объем движений будет ограничен, что провоцирует нежелательное вовлечение предплечья и плеча.

Иглу из тканей следует выводить круговым движением кисти (супинация) по траектории, соответствующей кривизне иглы (рис. 4.5). При несоблюдении этого правила игла выводится с трудом, повреждая ткани.

Рис. 4.5 Расположение петель узла сбоку от раны

При сшивании мягких тканей манипуляции следует проводить осторожно, избегая резкого, насильственного проталкивания иглы. Ткани следует нанизывать на кончик иглы аккуратно, используя для этой цели пинцет (рис. 4.6).

Рис. 4.6 Нанизывание тканей пинцетом на иглу

Необходимо прошивать «на себя», т.е. иглу вкалывать в дальний от хирурга край раны, а выкалывать — в ближний. Вместе с тем нужно помнить, что если один из двух краев раны мобильный, а второй фиксированный, то прошивать, прежде всего, следует мобильный. Если предусматривается прошивание краев, имеющих разную толщину, шить начинают с более тонкого.

Следует следить за тем, чтобы расстояние от краев раны, соответственно, к месту укола и к месту выкалывания, было одинаковым.

При соединении тканей узловыми швами ассистент удерживает свободный конец нити на протяжении всей манипуляции и захватывает ее другой конец, как только он выйдет из ушка иглы. В процессе наложения непрерывного шва он постоянно удерживает конец нити в натяжении, тем самым фиксируя соединение прошитых тканей.

Для правильного наложения узлового шва узлы располагают сбоку от раны, а не над ней (рис. 4.7). Если края раны имеют одинаковую толщину, то не имеет значения, на какой из сторон они размещаются. Но, все же, узлы желательно располагать поочередно на разных сторонах раны. Раньше этого правила придерживались как для глубоких (погружных), так и для поверхностных (съемных) швов. Сегодня этому не придают особого значения.

Непрерывные швы представляют собой серию стежков, последовательно накладываемых с помощью одной и той же нити.

В зависимости от количества слоев, захваченных в шов, он может быть двух вариантов.

1. Плоскостной непрерывный шов.

2. Объемный непрерывный шов.

Плоскостной непрерывный шов накладывается строго в пределах одного слоя и предназначен для соединения тонких тканей, обладающих выраженными пластическими свойствами (плевра, брюшина).

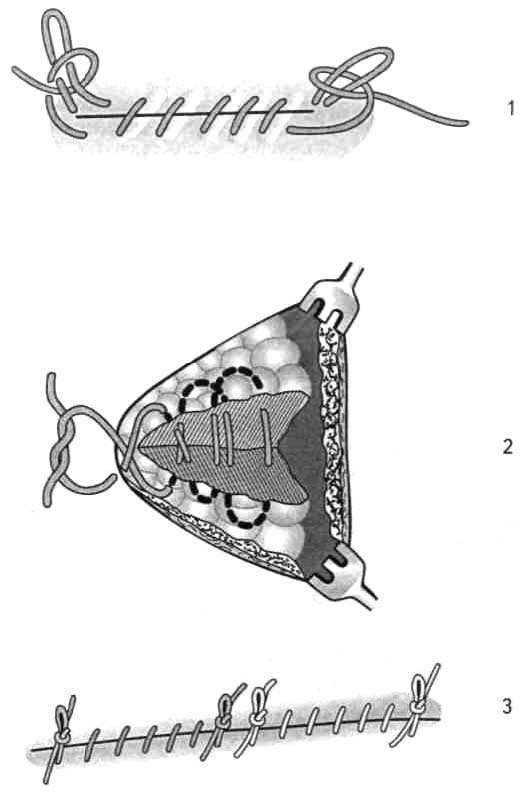

Разновидностями плоскостного непрерывного шва являются:

— кисетный шов;

— полукисетный шов по А. А. Русанову;

— Z-образный шов.

Варианты плоскостного непрерывного шва представлены на рис. 25. Плоскостной непрерывный многостежковый шов может быть наложен перпендикулярно длиннику раны (рис. 26).

Рис. 25. Плоскостные непрерывные швы: 1 — кисетный, 2 — полукисетный, 3 — Z-образный.

Рис. 26. Непрерывный многостежковый шов Стручкова

Объемный непрерывный шов имеет ряд разновидностей (рис. 27):

1. Обвивной (рантовидный) шов применяют наиболее часто для наложения на сосуды и полые органы.

2. Обвивной (матрацный) шов используют для соединения краев сосудов и кожи.

3. Крестообразный встречный обвивной шов предназначен для предупреждения прорезывания тканей.

Рис. 27. Разновидности непрерывного объемного шва: 1 — рантовидный шов, 2 — матрацный шов, 3 — крестообразный встречный шов.

Рис. 27 (продолжение). 4 — непрерывный шов с захлестом, 5 — непрерывный выворачивающий шов, 6 — непрерывный полиспастный шов.

4. Непрерывный шов с захлестом применяют для точного сопоставления краев раны, например интимы сосудов.

5. Непрерывный вворачивающий шов, например, шов Шмидена накладывают на полые органы.

6. Непрерывный полиспастный шов используют для сближения ребер после разреза по межреберью.

В зависимости от расположения узлов по длине объемного непрерывного шва можно выделить

шов по Ревердену (узлы завязывают в начале и в конце шва); линейный шов с возвращением нити,

когда ее начало и конец связывают между собой; линейный шов с фиксацией концов нити

посередине шва (рис. 28).

Рис. 28. Варианты закрепления нити при наложении объемного непрерывного шва: 1 — завязывание узлов по краям раны, 2 — связывание начала и конца нити в одной крайней точке, 3 — скрепление нити посередине линии шва.

При выполнении непрерывного шва нить следует все время держать натянутой, чтобы не ослабли предыдущие стежки. В последнем стежке удерживают двойную нить, которую после выкола иглы связывают со свободным концом нити.

Г.М. Семенов, В.Л. Петришин, М.В. Ковшова